法圓寺について

真宗大谷派・開教所法圓寺は世田谷区にある

一軒家の小さなお寺です。

行動と感動。

このはたらきを大切にして歩んでおります。

行動は、仏さまから

感動は、お念仏を賜り、

ともに生きる情熱を獲ること。

お念仏はあらゆる人生に応じて開かれてきた

やさしい道です。

大事な方をなくされた悲しみ、

仏教にどうしても尋ねてみたいこと、

ことばにならない思い、

どうぞそのまま仰ってください。

私どもはこの小さなお寺から起ち、

どこへでも出かけていきます。

お葬式・法事

愛する人との別れ。

必ず訪れることだと分っていても、

それは本当に悲しいことです。

様々な思いがかけめぐり寂しさで一杯になります。

しかし死と向き合うことで、私たちのなにげない日々が、いかに尊いことかを教えられます。

悲しみを深きご縁として、仏の教えに出遇うことがこの身に願われているのです。

いちじょう

一定日記

「

浄土真宗の教えのことば、年中行事のお知らせや日々感じることなどを記しています。

よくあるご質問

Q浄土真宗の「法名」とは何ですか?必要なものなのでしょうか。

仏教徒としての名告(なの)りで、とても大事なものです。

法名をいただくことは、仏・法・僧(

一般的に法名は亡くなった方の名前だと理解されることが多いのですが、本来は「

男性の法名 → 釋〇〇

女性の法名 → 釋尼〇〇

Q初めて葬儀をお願いするのですが大丈夫でしょうか?

大丈夫です。

法圓寺のご門徒以外の方(どこのお寺にも所属されていない方)のお葬儀も承っております。

Q年忌法要などをお願いした時、檀家にならなくてはいけないのでしょうか?

その必要はありません。開教所法圓寺に檀家制度がないからです。またお問い合わせをいただいた後で、こちらからの勧誘などは一切ありません。一度きりのご縁であっても精一杯お勤めいたします。

Q「南無阿弥陀仏」とは何ですか?

「

「南無阿弥陀仏」は仏の御名(みな)であり、その御名を称えることは今日まで仏教の長い歴史のなかで阿弥陀仏の願いとして脈々と受けつがれてきました。浄土真宗では名号本尊(みょうごうほんぞん)といわれ、仏の御名を称えることがそのまま阿弥陀仏からの呼びかけです。

この名号「南無阿弥陀仏」を称えることが「念仏」として伝承されてきたのです。浄土真宗の宗祖親鸞聖人がこの念仏をいただかれたお言葉に、「ただ念仏して弥陀にたすけられまいらすべし」とあります。

念仏はこの私が称えるのですが、それは決して自分の行とせずすべての人びとを迷いの苦しみからすくいたいという、阿弥陀仏からふりむけられた真実の行として念仏をあきらかにしてくださっています。

これは、阿弥陀仏の大悲の願による「大行」といわれるはたらきなのです。

Q浄土真宗の宗派名が多数ありますが、よかったら詳しく教えてください。

まず私どもは、真宗大谷派(しんしゅうおおたには)といい、京都・東本願寺が本山です。

通称「お東(ひがし)」とも呼ばれます。参考までに下記に真宗主要十宗派を述べておきます。

| 宗派名 | 本山 |

|---|---|

| 真宗大谷(おおたに)派 | 東本願寺 |

| 浄土真宗本願寺(ほんがんじ)派 | 西本願寺 |

| 真宗高田(たかだ)派 | 専修寺 |

| 真宗佛光寺(ぶっこうじ)派 | 佛光寺 |

| 真宗興正(こうしょう)派 | 興正寺 |

| 真宗木辺(きべ)派 | 錦織寺 |

| 真宗出雲路(いずもじ)派 | 毫摂寺 |

| 真宗誠照寺(じょうしょうじ)派 | 誠照寺 |

| 真宗山元(やまもと)派 | 證誠寺 |

| 真宗三門徒(さんもんと)派 | 専照寺 |

Qお寺で法事はできるのでしょうか?

少人数のお参りでしたらご利用いただけます。

開教所法圓寺は、民家の中に本堂があります。人数制限は設けていませんが、ゆとりをもっていただけるよう少人数でのお参りをお勧めしております。

Q年忌法要は命日より前に行なうべきでしょうか?

命日を過ぎてお勤めしても大丈夫です。

一般的に、法事をおつとめする場合、ご命日よりも早い方が良いとよくいわれますが、浄土真宗の教えにその根拠はありません。大切なのは、阿弥陀仏から生者にさしむけられている日と受けとめ、その日を開いてくださる仏のご恩に報い徳を感謝する心です。

Qお寺以外の会場や自宅へも来ていただけますか?

もちろん、どこへでも伺います。

遠方であってもこちらからお参りに出かけていきますので、ご遠慮なく仰ってください。

Qお寺で勉強会などは開催していますか?

月一回、港区芝にある法圓寺本院にて、聞法会(もんぽうかい)を開催しております。

法とは仏法(ぶっぽう)、教えのことです。聞法とは、自身のこれまでを振り返りながら、またこれからの歩みを、“法

浄土真宗にご縁のある方だけでなく、どなたでもご参加いただけます。日程や会場の詳しい住所などは、当世田谷法圓寺までお気軽にお尋ねください。

Q「報恩講(ほうおんこう)」とは一体どんな行事ですか?

宗祖親鸞聖人の御命日の前後におつとすめる法要のことです。

浄土真宗の門徒 《同じ宗派に属し信仰を共する人々》 にとって1年間で最も大切な御仏事(おんぶつじ)です。

毎年「11月28日」の親鸞聖人の祥月命日に仏法を聴く集いを開いて、自らの信仰を確かめ学び直そうという人たちが集まりました。この集いを「講」といいます。

「報恩」とは、恩に報(むく)いる、恩を報(し)らせるとも読みます。私たちが生きていくうえで、親の恩や師の恩など、いろいろなご恩があります。それぞれ大事なことですが、報恩講の恩は、私たちと運命を共にしてくださる仏さま(

そのご恩に報い、無数の念仏者の後に続いて、時代・国籍・民族を超え、あらゆる人にかけられた仏さまからの「本当の願い」を共に聞いてまいりましょうという願いが、報恩講という御仏事には託されているのです。

Qお盆のお参りは7月と8月のどちらにお勤めするのが正しいのですか?

どちらも間違ってはいません。

地域によってお盆をお迎えする時期が7月と8月にあります。東京都内や一部地域では7月、全国的には8月です。これは明治政府が国際基準に合わせて暦を変更した際に、地域毎の伝統行事にその暦を採用したかしなかったかによるようです。

お盆をお迎えすることに何か意味の違いはありません。

お盆は、正式には「盂蘭盆会(うらぼんえ)」といい、『盂蘭盆経』というお経に出てくるお釈迦様のお弟子・目連尊者(もくれんそんじゃ)の物語に由来するものです。

『盂蘭盆経』には、目連尊者がお釈迦さまの教えにより、餓鬼道(がきどう)におちて苦しむ母を、百味(ひゃくみ)の飲食(おんじき)をもって修行僧たちに供養し、その功徳によって救ったと説かれます。

この経説と「先祖の霊が帰る」という日本独自の民間信仰が結びつき、現在のお盆の形が生まれたものと思われます。一般的に認識されている十三日に先祖の霊が家に帰り、十六日にはお墓に戻るという考え方です。

浄土真宗は霊魂不説の教えを伝統としており、仏さまがお墓と家を往復するという考え方をしません。

家ではお内仏 《お仏壇》 に手を合わせ、お墓では墓石の前で亡き方々の一生涯を諸仏(しょぶつ)として憶念します。

仏さまに手を合わせるという意味では、家でもお墓でも同じことです。ですから、お盆をお迎えするのは、亡き先祖の霊を弔うという供養のためではありません。

亡き人を偲び、わが身を振り返る大切な時といただくべきでしょう。

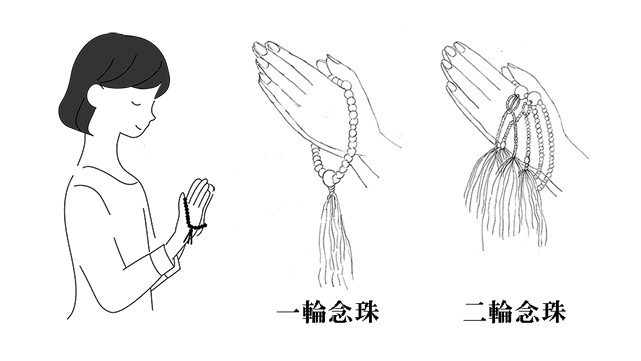

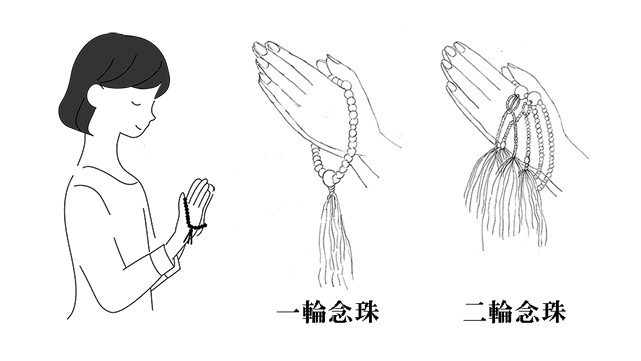

Qいろいろな形の数珠がありますが、真宗大谷派の場合の正式な持ち方を教えてください。

数珠の形は一連と二連の2種類が基本です。

平常は左手に持ちます。合掌の時は、左右どちらかの手の親指と人差し指の間に数珠をかけ、もう片方の手を通し合掌します。位置は胸の前あたりに両手がくるようにします。一連と二連の持ち方の違いはイラストをご参照ください。

Qお布施はどの程度準備したらよろしいですか?

お布施の金額に決まりはありません。

布施の語源をたずねてみますと、古代インドの言葉でダーナといい、慈悲の心をもって施すこと 《

①法施(ほうせ) 《仏さまの教えを説き開かしめること》

②財施(ざいせ) 《衣食などを施すこと》

③無畏施(むいせ) 《畏れのない安心を施すこと》

日ごろの私たちは、品物やサービスの対価を支払う(売買)という経済感覚で物事を計ってしまいます。御布施に関して、「いくらお包みしたらよいのですか」という質間を受けます。

しかし親や、あるいは苦楽を共にした連れ合いのご生涯に値段をつけられるでしょうか。

本来、人間の尊いいのちには値段をつけられるものではありませんし、ましてや、他人にも決められるものではないでしょう。尊いいのちにあい得た法施の喜びは、喜んで捨てるという財施の心を生みます。ですから、大切な人を亡くしたご縁に差し上げる御布施は、亡き人への、そして仏さまへの精一杯の御恩報謝(ほうしゃ)の気持ちを表すものなのです。

Q四十九日法要とは何ですか?

亡くなられた日から数えて49日目に行う法事のことを言います。

人がなくなってからの四十九日間を「中陰(ちゅういん)」といい、中陰の最後の日を七七日忌、尽(じん)七日、あるいは満中陰(まんちゅういん)ともいいます。法要の眼目は、「いまある人生をどう生きるのですか」という仏さまからの問いかけに静かに耳を傾けることにあります。

つまり、亡き人を通して我ら生者に振り向けられている日であり、生死(しょうじ)する我が身の事実に出遇う機縁なのです。

Qお経の内容が全くわかりません、一体何を言っているのでしょうか?

お経には、 《永遠に変わらない規準》 という意味があります。

仏陀の教えをまとめたものを古代インド語で「スートラ 《糸》 」といい、それが中国に伝わり、「経(けい)」という漢字に訳されました。この「経」は織物のたて糸を意味します。これが「お経」といわれる由縁です。

私たち一人ひとりの人生を織物作品にたとえるならば、よこ糸で描かれる模様が、それぞれの境遇やさまざまな出会い 《ご縁》 にあたります。それを見えないところで成り立たせているのが、時代を貫くたて糸にあたる「経」になります。

境遇や出会いを受け止めるたて糸がしっかりと張られていないと、人生がひとつの織物にならず、本当に生きていることになりません。お経には、その時代を生きるあらゆる人に応じその人そのものを輝かせ、決して空しく過ごさせない永遠不変の真実の教えが説かれているのです。

浄土真宗では、仏陀の教えを伝える多くの経典(きょうてん)のなかから、

「仏説無量寿経 《大経》 」

「仏説観無量寿経 《観経》 」

「仏説阿弥陀経 《小経》 」

の三つを浄土三部経として正依(しょうえ)の経典 《根本聖典》 としています。

アクセス

真宗大谷派 法圓寺

〒158-0091 東京都世田谷区中町5-4-7

※緊急の場合はいつでもお電話ください。